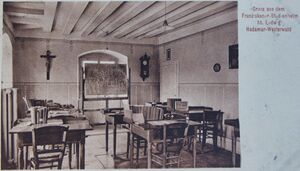

Franziskaner-Studienheim St. Ludwig Hadamar

Das Franziskaner-Studienheim St. Ludwig war eine von 1917 bis 1939 und von kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1974 bestehende Ausbildungseinrichtung des Franziskanerordens in Hadamar.

Vorgeschichte

Franziskaner waren in Hadamar spätestens vom 24. März 1632 an tätig. Zu diesem Zeitpunkt übernahm ein Franziskanerpater einen Teil der Seelsorge in der Stadt, nachdem die dort ansässigen Jesuiten um die Jahreswende 1631/32 die Stadt wegen der bedrohlichen Lage durch die Schweden im Dreißigjährigen Krieg verlassen hatten. In den folgenden Jahren etablierte sich eine franziskanische Präsenz, die vom Kloster des Ordens in Limburg ausging. 1637 schenkte Graf Johann Ludwig von Nassau-Hadamar den Franziskanern die Kirche St. Ägidius, nachdem die Funktion der Pfarrkirche kurz zuvor auf die Liebfrauenkirche übergegangen war. Die Kirche wurde um ein Klostergebäude, Grundsteinlegung am 22. April 1637, erweitert und am 1. September 1637 erfolgte die feierliche Gründung der Niederlassung, die erste in der thüringischen Ordensprovinz der Franziskaner nach der Reformation. Im Rahmen der Säkularisation wurde auch das Hadamarer Franziskanerkloster 1803 aufgelöst, die Räume an der Ägidienkirche aber zunächst als Sammelkloster für verschiedene Klöster genutzt. 1816 erfolgte die Einziehung des Klosterbesitzes durch den nassauischen Staat, der es der örtlichen evangelischen Kirchengemeinde übereignete, von dieser aber 1826 zurückkaufte und eine Hebammen-Lehr- und Entbindungsanstalt einrichtete, der Ausgangspunkt für alle medizinischen Einrichtungen auf dem Mönchsberg.[1]

Auslöser für Bemühungen um eine erneute Ansiedlung war ein Beschluss der Franziskaner von 1915, nur noch neue Mitglieder in den Orden aufzunehmen, die das Abitur erworben hatten. Am bestehenden Internat der deutschen Franziskanerprovinz im niederländischen Watersleyde konnte jedoch kein deutsches Abitur erworben werden (dazu: Wikipedia-Artikel über das Franziskanergymnasium Kreuzberg). Neben Hadamar kamen Limburg und Montabaur in die engere Auswahl. Den Ausschlag für Hadamar gab schließlich die Verfügbarkeit eines ausbaufähigen Gebäudes mit zugehörigem Garten.[2]

Geschichte

Gründung

Die Verhandlungen zwischen der thüringischen Franziskanerprovinz mit Sitz in Fulda und dem preußischen Regierungspräsidium in Wiesbaden zur Einrichtung eines Studienheims des Ordens in Hadamar begannen spätestens im Jahr 1916. Die Schüler, die für künftige Aufgaben im Franziskanerorden vorgesehen waren, sollten nach dem Abschluss der Obersekunda in Watersleyde an das katholisch ausgerichtete Gymnasium im Hadamarer Schloss wechseln und dort in einem Ordensinternat leben. Ein ähnliches Verfahren war einige Jahre zuvor mit dem Franziskanerkloster Kamp-Bornhofen und dem Gymnasium in Boppard etabliert worden. Unter anderem wegen der dazu nötigen Rheinquerung wollte der Orden eine andere Lösung etablieren. 1916 gingen die Franziskaner von einer Zahl von 10 bis 15 Schülern aus, die das Internat in Hadamar besuchen würden. Als Standort war bereits bei den ersten Verhandlungen mit der preußischen Verwaltung der Südflügel des ehemaligen Jesuitenklosters in Aussicht genommen worden. Darüber hinaus wollten die Franziskaner in Hadamar einen Ordensstützpunkt zur Seelsorge in der umliegenden Region, insbesondere im Westerwald, etablieren.[3]

Mit Schreiben vom 20. Februar 1917 genehmigte das preußische Ministerium für geistliche und Unterrichtsangelegenheiten zwar das Studienheim, untersagte den Franziskanern aber eine seelsorgerische Tätigkeit und begrenzte die Zahl der für Hadamar zugelassenen Patres auf zwei.[4] Die Franziskaner kauften den Südflügel des ehemaligen Jesuitenklosters von der katholischen Kirchengemeinde Hadamar, wobei im Obergeschoss zunächst die Privatwohnung des Hadamarer Bürgermeisters Decher bestand.[5] Die Kirchengemeinde hatte das Gebäude erst 1914 vom preußischen Staat erworben. Den Kauf durch die Franziskaner umfasste auch Nebengebäude und den Garten. Den Preis in Höhe von 35.750 Mark finanzierte die dem Bistum Limburg nahestehende Peter-Josef-Blum-Stiftung.[6]

Erste Phase des Internatsbetriebs

Die Eröffnung erfolgte am 16. April 1917, zum damals üblichen Beginn des Schuljahrs an Ostern. Am 24. Mai teilte der Franziskanerorden wiederum dem Regierungspräsidium mit, dass die Niederlassung in Hadamar eröffnet sei. Zunächst lebten dort vier Zöglinge und Rektor Pater Fidelius Schumacher (geboren als Leopold Schumacher in Hohenzollern-Hechingen).[7] Allerdings mussten die Schüler nach den Sommerferien zum Militärdienst einrücken. Zu Ostern 1918 erfolgte die Wiedereröffnung des Studienheims. 1920 trat Pater Luchesius Semler den Posten des Rektors an. Im gleichen Jahr trafen zusätzliche Ordensangehörige ein, die damit auch Garten und Küche bewirtschafteten. Zumindest teilweise wurde die Verpflegung aber auch weiterhin wie in den Jahren zuvor durch das nahegelegene Josefshaus der Barmherzigen Brüder von Montabaur sichergestellt. Beginnend mit dem Auszug des Bürgermeisters im März 1921 zog sich eine Umbaukampagne bis 1923 hin, an deren Ende bis zu 40 Schüler aufgenommen werden konnten und die Patres ihre Kommunität im dritten Stock ansiedelten. Im November 1921 wurde Pater Hippolytus Böhlen Rektor, der zuvor als Lehrer in Watersleyde und als Guardian in Kelkheim gewirkt hatte. Die Schülerzahl wuchs auf rund 30 an. Böhlen war bereits zuvor als Schriftsteller und Bühnendichter aktiv geworden und blieb dies auch in Hadamar. So schrieb er zur 600-Jahr-Feier der Stadt Hadamar im Jahr 1924 das Stück "Johann Ludwig des Volkes und des Friedens Hort" und inszenierte die Freiluftaufführung mit 137 Schauspielern. Die Stadt ernannte ihn dafür zum Ehrenbürger.[8]

1926 gab es im Orden Überlegungen zur Verlegung des Studienheims nach Montabaur, gegen die Böhlen sich erfolgreich aussprach. Im August 1928 gingen die Funktionen des Rekors und des Präses an Pater Vincenz Rock über. Neben ihm waren zwei Patres und vier Brüder anwesend. Die Patres versehen Seelsorgedienste unter anderem im Josefshaus, in Oberzeuzheim und an den Niederlassungen der franziskansichen Drittorden in Hadamar, Limburg und Steinefrenz. Im Frühjahr 1930 weitete sich das Studienheim auf weitere Räume aus, die zuvor Pfarrer Noll genutzt hatte. Im Rahmen der Weltwirtschaftskrise kam es zu Kostenverhandlungen mit dem Staat und zu Umstrukturierungen im franziskanischen Schulwesen. Daher wurden von 1933 an jüngere Schüler in Hadamar betreut und das Abitur in Watersleyde erworben. Die Ordensprovinz bezuschusste das Studienheim von 1934 an mit 2000 Reichsmark im Jahr. 1934 wurde Pater Karl Huber Rektor, 1936 Pater Justus Michel.[9]

Auflösung im "Dritten Reich"

Die Einrichtung wurde später als "Franziskaner-Studienheim St. Ludwig" geführt. Sie bestand zunächst bis zum 1. März 1939, als es von der Geheimen Staatspolizei des "Dritten Reichs" geschlossen wurde. Zur Begründung wurden, wie in anderen Kampagnen gegen katholische Ordenseinrichtungen dieser Zeit, angebliche homosexuelle und pädophile Handlungen aufgeführt und in der nationalsozialistischen Presse weit gestreut.[10] Letzter Rektor war Pater Justus Michel, der im Umfeld der Schließung zunächst zehn Monate im Gefängnis und anschließend für fast vier Jahre in den Konzentrationslagern Oranienburg und Dachau inhaftiert wurde. Weitere festgenommene Ordensmitglieder wurden schnell wieder freigelassen. Am 27. Juni 1939 wurde die Ordensmiederlassung in Hadamar aufgegeben.[11]

Betrieb ab 1945

Das Studienheim eröffnete nach dem Zweiten Weltkrieg wieder und weitete sich 1965, nach dem Bau des neuen Pfarrheims der katholischen Kirchengemeinde, auf den Ostflügel des ehemaligen Jesuitenklosters aus, den der Franziskanerorden ebenfalls von der örtlichen katholischen Kirchengemeinde erwarb.[12] 1974 wurde das Studienheim endgültig geschlossen. Letzter Rektor war Silvester Neichel OFM[13] 1976 verließen die Franziskaner Hadamar.[14]

Bedeutende Absolventen des Studienheims waren der Theologe und Kirchenhistoriker Karl Suso Frank OFM[15] (1933-2005) sowie die beiden Provinziale der thüringischen Franziskanerprovinz, Sigfrid Erich Klöckner OFM (1929-2017), Amtszeit von 1970 bis 1979, und Silvester Neichel OFM (1936-2018), Amtszeit von 1979 bis 1988[16].

Einzelnachweise

- ↑ Karl Josef Stahl: Hadamar Stadt und Schloss, S. 177 f., 196-199.

- ↑ Ingrid Krupp: Die Niederlasung in Hadamar (1917-1976). In: Norbert Zabel (Hrsg.): Die Orden im Bezirks Limburg seit der Gründung des Bistums Limburg, Selters/Taunus, 1992. S. 218.

- ↑ Schreiben des Regierungspräsidenten Wiesbaden an das Königliche Konsistorium Wiesbaden vom 7. August 1916, HHStAW Bestand 405 Nr. 5161.

- ↑ Schreiben des Ministers für geistliche und Unterrichtsangelegenheiten an den Regierungspräsidenten von Wiesbaden vom 20. Februar 1917, HHStAW Bestand 405 Nr. 5161.

- ↑ Karl Josef Stahl: Hadamar Stadt und Schloss, S. 199

- ↑ Ingrid Krupp: Die Niederlasung in Hadamar (1917-1976). In: Norbert Zabel (Hrsg.): Die Orden im Bezirks Limburg seit der Gründung des Bistums Limburg, Selters/Taunus, 1992. S. 218.

- ↑ Schreiben von Pater Fidelius Schumacher OFM an den Regierungspräsidenten von Wiesbaden vom 24. Mai 1917, HHStAW Bestand 405 Nr. 5161.

- ↑ Ingrid Krupp: Die Niederlasung in Hadamar (1917-1976). In: Norbert Zabel (Hrsg.): Die Orden im Bezirks Limburg seit der Gründung des Bistums Limburg, Selters/Taunus, 1992. S. 219.

- ↑ Ingrid Krupp: Die Niederlasung in Hadamar (1917-1976). In: Norbert Zabel (Hrsg.): Die Orden im Bezirks Limburg seit der Gründung des Bistums Limburg, Selters/Taunus, 1992. S. 219 f.

- ↑ Skandalöse Zustände in Klöstern, Hamburger Tageblatt vom 26. März 1939.

- ↑ Klaus Schatz SJ: Geschichte des Bistums Limburg. Mainz, 1983, S. 279 f.

- ↑ Karl Josef Stahl: Hadamar Stadt und Schloss, S. 199

- ↑ Totenbuch der deutschen Franziskanerprovinz

- ↑ Klaus Schatz SJ: Geschichte des Bistums Limburg. Mainz, 1983, S. 229.

- ↑ Wikipedia-Eintrag zur Person

- ↑ Totenbuch der deutschen Franziskanerprovinz