Vermessung des Herzogtums Nassau: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 5: | Zeile 5: | ||

== Vermessungen durch Müffling und Wagner == | == Vermessungen durch Müffling und Wagner == | ||

Der mit der ersten Vermessung beauftragte Generalleutnant von Müffling legte 1819 ein Kartenwerk für das Herzogtum vor. Er hatte die Ecken seiner Dreiecke mit Holzpfählen markiert, die nach und nach verrotteten. | Der mit der ersten Vermessung beauftragte Generalleutnant von Müffling legte 1819 ein Kartenwerk für das Herzogtum vor. Er hatte die Ecken seiner Dreiecke mit Holzpfählen markiert, die allerdings nach und nach verrotteten. | ||

Ein nassauisches Gesetz vom 15. Mai 1851 führt die Stockbücher – Vorläufer der Grundbücher – ein. Eine erneute Vermessung Nassaus wurde erforderlich. | Ein nassauisches Gesetz vom 15. Mai 1851 führt die Stockbücher – Vorläufer der Grundbücher – ein. Eine erneute Vermessung Nassaus wurde erforderlich. | ||

Der Landvermesser Friedrich Wagner war der Mann der Stunde. Zu | Der Landvermesser Friedrich Wagner war der Mann der Stunde. Zu Pferde, auf Fuhrwerken, mit der Postkutsche und zu Fuß bereiste er ab 1853 das zu vermessende Gebiet und markierte die sogenannte Festpunkte I., II. und III. Ordnung. Darunter war auch das Heidenhäuschen zwischen Steinbach, Oberzeuzheim und Hangenmeilingen als Festpunkt II. Ordnung. | ||

Die Festpunkte markierte Wagner mit Säulen aus Trachyt von quadratischem Querschnitt, in deren Nordseite ein Dreieck eingemeiselt worden war. Nullpunkt des Koordinatensystems sollte zunächst ein Turm des Limburger Doms sein. Doch man entschied sich für den Schloßturm der Schaumburg; und Wagner baut dort seine Meßvorrichtung auf. Den Mittelpunkt der Karte bildete der Große Feldberg im Taunus. | Die Festpunkte markierte Wagner mit Säulen aus Trachyt von quadratischem Querschnitt, in deren Nordseite ein Dreieck eingemeiselt worden war. Nullpunkt des Koordinatensystems sollte zunächst ein Turm des Limburger Doms sein. Doch man entschied sich für den Schloßturm der Schaumburg; und Wagner baut dort seine Meßvorrichtung auf. Den Mittelpunkt der Karte bildete der Große Feldberg im Taunus. | ||

Version vom 1. April 2024, 09:44 Uhr

Auftrag und Methode

Im Herzogtum Nassau fasst der Herzog 1810 den Entschluss, sein Land vermessen zu lassen. Die Kartographen rieten dem Herzog zum sogenannten Triangulationsverfahren. Dabei wird das zu vermessende Gebiet in Dreiecke eingeteilt, an deren Ecken Landmarken gesetzt werden. Dann werden die Dreiecke teilweise ausgemessen und fehlende Seitenlängen und Winkel aus den gemessenen Daten errechnet.

Vermessungen durch Müffling und Wagner

Der mit der ersten Vermessung beauftragte Generalleutnant von Müffling legte 1819 ein Kartenwerk für das Herzogtum vor. Er hatte die Ecken seiner Dreiecke mit Holzpfählen markiert, die allerdings nach und nach verrotteten.

Ein nassauisches Gesetz vom 15. Mai 1851 führt die Stockbücher – Vorläufer der Grundbücher – ein. Eine erneute Vermessung Nassaus wurde erforderlich.

Der Landvermesser Friedrich Wagner war der Mann der Stunde. Zu Pferde, auf Fuhrwerken, mit der Postkutsche und zu Fuß bereiste er ab 1853 das zu vermessende Gebiet und markierte die sogenannte Festpunkte I., II. und III. Ordnung. Darunter war auch das Heidenhäuschen zwischen Steinbach, Oberzeuzheim und Hangenmeilingen als Festpunkt II. Ordnung.

Die Festpunkte markierte Wagner mit Säulen aus Trachyt von quadratischem Querschnitt, in deren Nordseite ein Dreieck eingemeiselt worden war. Nullpunkt des Koordinatensystems sollte zunächst ein Turm des Limburger Doms sein. Doch man entschied sich für den Schloßturm der Schaumburg; und Wagner baut dort seine Meßvorrichtung auf. Den Mittelpunkt der Karte bildete der Große Feldberg im Taunus.

Wagner postierte Helfer auf den bis zu 60 Kilometer entfernten erhöhten Geländepunkten, stattete sie mit Spiegeln aus und vereinbarte mit ihnen Lichtzeichen. Wenn ein solcher Spiegel die Sonne reflektierte, erkannte Wagner von seinem Standort den entfernten Festpunkt und maß mit einem sogenannten Heliotrop dessen Entfernung.

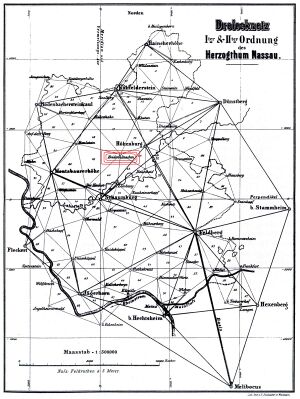

1861 war Wagners Arbeit beendet. Das Dreiecksnetz wies 14 Punkte der I. Ordnung im Abstand von 40 bis 60 Kilometern, 52 Punkte der II. Ordnung im Abstand von 10 bis 20 Kilometern und ca. 3600 Punkte III. Ordnung auf. Ganz Nassau war jetzt mit einer bis dahin nicht gekannten Genauigkeit kartiert. Wagners Berechnungen lieferte nebenbei ein einheitliches Längenmaß für Nassau, nämlich die Nassauische Feldrute von exakt 5 Metern Länge.

Die historische Netzkarte zeigt das Ergebnis des Wagnerschen Vermessung. Das Heidenhäuschen ist durch eine rote Umrahmung hervorgehoben.

Spuren

Vor dem Steinpodest des Heidenhäuschens aus keltischer Zeit sind heute zwei Vermessungssteine zu sehen. Vor dem hinteren, höheren Stein, den Friedrich Wagner seinerzeit gesetzt hatte ist ein weiterer, niedrigerer Stein zu erkennen, der von einer nochmaligen Vermessung in der späteren preußischen Zeit herrührt. Bemerkenswert ist, dass sich am Heidenhäuschen die Ergebnisse der beiden Messreihen um weniger als einen Meter unterschieden.

Literatur

Hans-Werner Kothe: Die Landesvermessung im Herzogtum Nassau 1853-1868 durch den Geometer Friedrich Wagner aus Kemel, in: Nassauische Annalen 112 (2001), S. 407-425.