Kirchgasse Hadamar: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| Zeile 13: | Zeile 13: | ||

Die Vorläufergemeinschaft der Barmherzigen Brüder von Montabaur ließ sich 1856 mit ihrem Gründer Peter Lötschert unter dem Namen Bruder Ignatius in Hadamar nieder. Der Kaufmann Jakob Christian Siebert überließ Ignatius zunächst ein kleines Haus in der Kirchgasse für die Pflege von vier Kranken. Nach fünf Monaten war dieses Haus zu klein und die Stadt Hadamar mietete das Haus Kirchgasse 3, das Antonysche, später Bürkhardtsche Haus, als Männerhospital an. 1861 wurde das Siebertsche Haus an den Eigentümer zurückgegeben. Die Brüder bewohnten ein Haus unmittelbar an der Liebfrauenkirche, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abgerissen wurde.<ref name="Stahl">Karl Joseph Stahl: ''Geschichte der Straßen: Kirchgasse''. Undatiertes Faltblatt.</ref> Das Antonysche Haus beherbergte zu Beginn des 20. Jahrhunderts in seinem nödlichen Bereich die Lederhandlung W. Bellinger.<ref>Vgl. historisches Foto [[Hadamar Elbbachufer]].</ref> Das Antonysche Haus ist ein älterer, im 19. Jahrhundert aufgestockter Fachwerkbau. Die folgenden Häuser 7 und 11 werden als Tagelöhnerhäuschen angesprochen, während die daran anschließenden Gebäude auf der westlichen Straßenseite als teilweise bis auf das 17. Jahrhundert zurückgehende Wohnhäuser angesprochen werden.<ref>Kulturdenkmäler in Hessen: ''Gesamtanlage Kirchgasse'', [http://denkxweb.denkmalpflege-hessen.de/51073 online verfügbar].</ref> Auf der östlichen Straßenseite ist das Fachwerkaus Nummer 2 der älteste fassbare Bau.<ref>Kulturdenkmäler in Hessen: ''Kirchgasse 2'', [http://denkxweb.denkmalpflege-hessen.de/51109 online verfügbar].</ref> | Die Vorläufergemeinschaft der Barmherzigen Brüder von Montabaur ließ sich 1856 mit ihrem Gründer Peter Lötschert unter dem Namen Bruder Ignatius in Hadamar nieder. Der Kaufmann Jakob Christian Siebert überließ Ignatius zunächst ein kleines Haus in der Kirchgasse für die Pflege von vier Kranken. Nach fünf Monaten war dieses Haus zu klein und die Stadt Hadamar mietete das Haus Kirchgasse 3, das Antonysche, später Bürkhardtsche Haus, als Männerhospital an. 1861 wurde das Siebertsche Haus an den Eigentümer zurückgegeben. Die Brüder bewohnten ein Haus unmittelbar an der Liebfrauenkirche, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abgerissen wurde.<ref name="Stahl">Karl Joseph Stahl: ''Geschichte der Straßen: Kirchgasse''. Undatiertes Faltblatt.</ref> Das Antonysche Haus beherbergte zu Beginn des 20. Jahrhunderts in seinem nödlichen Bereich die Lederhandlung W. Bellinger.<ref>Vgl. historisches Foto [[Hadamar Elbbachufer]].</ref> Das Antonysche Haus ist ein älterer, im 19. Jahrhundert aufgestockter Fachwerkbau. Die folgenden Häuser 7 und 11 werden als Tagelöhnerhäuschen angesprochen, während die daran anschließenden Gebäude auf der westlichen Straßenseite als teilweise bis auf das 17. Jahrhundert zurückgehende Wohnhäuser angesprochen werden.<ref>Kulturdenkmäler in Hessen: ''Gesamtanlage Kirchgasse'', [http://denkxweb.denkmalpflege-hessen.de/51073 online verfügbar].</ref> Auf der östlichen Straßenseite ist das Fachwerkaus Nummer 2 der älteste fassbare Bau.<ref>Kulturdenkmäler in Hessen: ''Kirchgasse 2'', [http://denkxweb.denkmalpflege-hessen.de/51109 online verfügbar].</ref> | ||

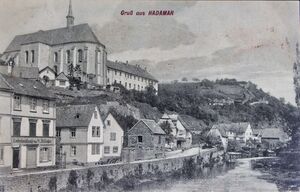

[[Datei:Hadamar Moenchberg 01.jpg|mini|links|Blick auf die Kirchgasse auf einer 1940 verschickten Postkarte]] | |||

Für den Weiterbau der Bahnstrecke Limburg–Altenkirchen 1885 erfolgten erhebliche Veränderungen bei den Besitzverhältnissen der Grundstücke an der Kirchgasse. Die oberhalb der Häuser am Hang des Mönchberg gelegenen Gärten wurden von den Häusern getrennt. Die Gartengemarkung trug den Namen ''Schneiderwetzel''. Mindestens sechs Häuser wurden für den Eisenbahnbau abgerissen. Unter diesen Gebäuden befand sich ein größeres Bauernhaus am südlichen Straßeneingang, unter dessen früheren Besitzern Martin von Esch war, ein Verwaltungsbeamter von Graf Johann Ludwig. Das Haus trug das Familienwappen der Esche und wurde danach als ''Haus zum grünen Baum'' benannt. Zeitweise befand sich eine Gastwirtschaft in dem Gebäude. Der Platz, der durch den Abriss frei wurde, diente als Bauplatz für das 1906 fertiggestellte Postamt. | Für den Weiterbau der Bahnstrecke Limburg–Altenkirchen 1885 erfolgten erhebliche Veränderungen bei den Besitzverhältnissen der Grundstücke an der Kirchgasse. Die oberhalb der Häuser am Hang des Mönchberg gelegenen Gärten wurden von den Häusern getrennt. Die Gartengemarkung trug den Namen ''Schneiderwetzel''. Mindestens sechs Häuser wurden für den Eisenbahnbau abgerissen. Unter diesen Gebäuden befand sich ein größeres Bauernhaus am südlichen Straßeneingang, unter dessen früheren Besitzern Martin von Esch war, ein Verwaltungsbeamter von Graf Johann Ludwig. Das Haus trug das Familienwappen der Esche und wurde danach als ''Haus zum grünen Baum'' benannt. Zeitweise befand sich eine Gastwirtschaft in dem Gebäude. Der Platz, der durch den Abriss frei wurde, diente als Bauplatz für das 1906 fertiggestellte Postamt. | ||

Version vom 25. Dezember 2024, 22:24 Uhr

Die Kirchgasse in Hadamar ist eine der ältesten Straßen der Stadt.

Verlauf

Die Kirchgasse führt von Süden nach Norden vom westlichen Vorplatz der Steinernen Brücke über den Elbbach zur Liebfrauenkirche bzw. dem dort gelegenen Friedhof. Sie verläuft vor allem anfangs eng am Elbbach. Ihre Bebauungs nimmt den schmalen Geländestreifen zwischen der 1886 in diesem Bereich fertiggestellten Bahnstrecke Limburg–Altenkirchen und dem Elbbach ein. Sie geht am Friedhof an der Liebfrauenkirche in den Leinpfad nach Niederzeuzheim über. Am südlichen Ende geht sie in die Alte Chaussee und damit in die historische Verbindung nach Niederhadamar und Elz sowie in die Landstraße nach Hundsangen und über den Westerwald in Richtung Köln über.

Geschichte

Die Kirchgasse dürfte eine der ältesten Straßen in Hadamar sein, da sich in diesem Bereich der älteste Siedlungskern Hadamar befand, wenn auch vermutlich etwas höher am Hang des Mönchbergs. Die Vorläuferkapelle der Liebfrauenkirche wurde 1379 errichtet, so dass die Straße spätestens ab diesem Zeitpunkt bestanden haben dürfte. Wegen ihres Alters und der Bedeutung für die Stadtentwicklung steht die Straße als Gesamtanlage unter Denkmalschutz. Darüber hinaus sind mehrere Häuser als Einzeldenkmale geschützt.[1]

1451 wurde eine bestehende Stützmauer der Straße zum Elbbach hin neu aufgemauert und die Straße gepflaster. Die Kirchgasse lag außerhalb des Stadtmauern der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt. Beim Stadtbrand 1540 blieben die damals sieben häuser an der Gasse unversehrt. 1682 erfolgten erneute Ausbesserungsarbeiten auf Betreiben der in Hadamar niedergelassenen Jesuiten. Damit wurden Schäden durch eine Überschwemmung beseitigt, die den Gang zum Gottesdienst in der Liebfrauenkirche erschwerten. 1658 wurde der Friedhof an der Liebfrauenkirche als Ersatz für den älteren Friedhof an der Ägidienkirche angelegt.

Die Vorläufergemeinschaft der Barmherzigen Brüder von Montabaur ließ sich 1856 mit ihrem Gründer Peter Lötschert unter dem Namen Bruder Ignatius in Hadamar nieder. Der Kaufmann Jakob Christian Siebert überließ Ignatius zunächst ein kleines Haus in der Kirchgasse für die Pflege von vier Kranken. Nach fünf Monaten war dieses Haus zu klein und die Stadt Hadamar mietete das Haus Kirchgasse 3, das Antonysche, später Bürkhardtsche Haus, als Männerhospital an. 1861 wurde das Siebertsche Haus an den Eigentümer zurückgegeben. Die Brüder bewohnten ein Haus unmittelbar an der Liebfrauenkirche, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abgerissen wurde.[2] Das Antonysche Haus beherbergte zu Beginn des 20. Jahrhunderts in seinem nödlichen Bereich die Lederhandlung W. Bellinger.[3] Das Antonysche Haus ist ein älterer, im 19. Jahrhundert aufgestockter Fachwerkbau. Die folgenden Häuser 7 und 11 werden als Tagelöhnerhäuschen angesprochen, während die daran anschließenden Gebäude auf der westlichen Straßenseite als teilweise bis auf das 17. Jahrhundert zurückgehende Wohnhäuser angesprochen werden.[4] Auf der östlichen Straßenseite ist das Fachwerkaus Nummer 2 der älteste fassbare Bau.[5]

Für den Weiterbau der Bahnstrecke Limburg–Altenkirchen 1885 erfolgten erhebliche Veränderungen bei den Besitzverhältnissen der Grundstücke an der Kirchgasse. Die oberhalb der Häuser am Hang des Mönchberg gelegenen Gärten wurden von den Häusern getrennt. Die Gartengemarkung trug den Namen Schneiderwetzel. Mindestens sechs Häuser wurden für den Eisenbahnbau abgerissen. Unter diesen Gebäuden befand sich ein größeres Bauernhaus am südlichen Straßeneingang, unter dessen früheren Besitzern Martin von Esch war, ein Verwaltungsbeamter von Graf Johann Ludwig. Das Haus trug das Familienwappen der Esche und wurde danach als Haus zum grünen Baum benannt. Zeitweise befand sich eine Gastwirtschaft in dem Gebäude. Der Platz, der durch den Abriss frei wurde, diente als Bauplatz für das 1906 fertiggestellte Postamt.

Hinter dem Haus zum grünen Baum und dem späteren Postamt führte eine Treppe, die sogenannte Franziskanertreppe, zur Ägidienkirche auf dem Mönchberg sowie zu den Gärten am Hang darunter. Die Treppe blieb bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg benutzbar und zeigte damals noch Spuren der Bildstöcke an ihrem Rand.[2] In den folgenden Jahren wurde der obere, zum Mönchberg führende Abschnitt der Treppe verschüttet und mit einem Zaun abgesperrt. Der untere Bereich wuchs mit Pflanzen zu. 2011 legte der Ortsbeirat Hadamar den unteren Bereich im Rahmen eines Arbeitstermins wieder frei.[6] Es folgten 2017 eine Sanierung der unteren Treppenstufen und mehrjährige Verhandlungen über eine Gangbarmachung der gesamten Treppe. Diese wurden im Jahr 2024 beendet, nachdem Vitos Weil-Lahn als Eigentümer des oberen Treppenabschnitts das Vorhaben wegen zu hoher erwarteter Kosten endgültig abgelehnt hatte.[7]

Später wurden aus Gründen des Bahnbaus die Häuser mit den Nummern 25, 27, 29 und 31 von der Reichsbahn erworben und abgerissen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Häuser 10 (Familie Nott) und 12 (Familie Egenolf-Bendel) abgerissen.[2]

Spätestens von 1903 an wurde am südlichen Ende der Kirchgasse das Hotel Adler betrieben.[8] Mitte des 20. Jahrhunderts befand sich nördlich angrenzend an das ehemalige Antonysche Haus eine Hufschmiede. Im mittleren Bereich der dem Elbbach zugewandten Straßenseite befand sich der Bauernhof mit Scheune der drei Schwestern Schrankel. Später wurde dort ein Wohnhaus errichtet.[9]

Das unmittelbar an die Liebfrauenkirche angrenzende Haus Kirchgasse 31 wurde im Jahr 2009 wegen Baufälligkeit abgerissen. Das damit als Doppelhaus verbundene Gebäude Kirchgasse 29 war ebenfalls baufällig und wurde im Mai 2023 nach einem Brand ebenfalls abgerissen.[10]

Einzelnachweise

- ↑ Kulturdenkmäler in Hessen: Gesamtanlage Kirchgasse, online verfügbar.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 Karl Joseph Stahl: Geschichte der Straßen: Kirchgasse. Undatiertes Faltblatt.

- ↑ Vgl. historisches Foto Hadamar Elbbachufer.

- ↑ Kulturdenkmäler in Hessen: Gesamtanlage Kirchgasse, online verfügbar.

- ↑ Kulturdenkmäler in Hessen: Kirchgasse 2, online verfügbar.

- ↑ Volker Thies: Arbeiten an der Treppe. Nassauische Neue Presse vom 4. Juli 2011.

- ↑ Anken Bohnhorst: Warum die Franziskanertreppe in Hadamar nicht saniert wird, Nassauische Neue Presse vom 30. Juli 2024, online verfügbar.

- ↑ Kölnische Zeitung vom 4. Juni 1903, abgerufen über das Deutsche Zeitungsportal am 12. Mai 2024, Direktlink zur Quelle

- ↑ Angaben von Jutta Burgemeister über die Facebookseite Limburg-Weilburg historisch.

- ↑ Sabine Rauch: Der Schandfleck von Hadamar ist weg, Nassauische Neue Presse vom 29. Mai 2023, online verfügbar.